Eishockey Grundkurs

( Quelle: Sportlexikon )

Eishockey und die Regeln und Begriffe

Eine der schnellsten Mannschaftssportarten

Eishockey entstand bereits Mitte des 19. Jahrhunderts und ist eine Sportart, die auf der Eisfläche ausgetragen wird, wobei fast durchwegs Eishallen verwendet werden, nur gelegentlich versucht man die Spiele unter freiem Himmel für großes Publikum zu organisieren. Dabei treten zwei Mannschaften gegeneinander an, um den Sieger zu ermitteln.

Grundlagen im Eishockeysport

Die Mannschaften haben auf jeden Fall 20 Spieler und sechs davon - Torhüter plus fünf Feldspieler - sind am Eis im Einsatz, um gegen die andere Mannschaft zu kämpfen. Als Spielgegenstand dient eine Gummischeibe, Puck bezeichnet. Ziel ist es, der gegnerischen Mannschaft möglichst viele Tore zu schießen oder zumindest eines mehr als diese erzielen kann.

Das Spiel ist sehr intensiv und daher gibt es beim Eishockey ständige Wechsel der Spieler. Manchmal werden nur einzelne Spieler ausgetauscht, häufig aber ganze Blöcke. Nur der Torhüter bleibt der gleiche, wobei auch dieser ausgetauscht werden kann. Das passiert beim Eishockey weit öfter als zum Beispiel beim Fußballspiel, weil ein Torhüter auch frustriert selbst aufgibt, wenn er schnell viele Tore kassiert hatte.

Erklären muss man den Block, der hier schon angeführt wurde. Die Spieler sind in zwei Verteidiger und drei Angreifer untergliedert, wobei jeder Spieler ähnlich dem Handballspiel schnell einmal ein Angreifer und auch wieder ein Verteidiger sein kann, da sich das Spiel rasch von einer Seite auf die andere verlagert. Die beiden Verteidiger bilden eine Linie (Verteidigungslinie), die drei Angreifer auch (Angriffslinie). Es spielen also die Spieler meist in der gleichen Struktur zusammen und kennen so ihre Laufwege. Verteidiger und Angreifer zusammen ergeben einen Block. Wird also der gesamte Block ausgetauscht, dann gehen alle fünf Feldspieler vom Eis und werden entsprechend ersetzt, man spricht auch von der Linie. Die 1. Linie enthält die besten Spieler, die 3. oder falls vorhanden 4. Linie die jüngeren und nicht so erfahrenen oder erfolgreichen Spieler.

Sehr schneller Sport ohne unentschieden

Eishockey ist die wohl schnellste Mannschaftssportart und ist sehr körperbetont. Es gibt viele Körperkontakte und diese sind auch erlaubt, aber es gibt ein Regelbuch, um Verletzungen zu vermeiden. Die Eisfläche ist durch eine ovale Abgrenzung, Bande bezeichnet, abgegrenzt, die neben dem unteren Aufbau eine Plexiglasscheibe aufweist, sodass das Publikum nicht getroffen werden kann und das ist ratsam, weil der Puck teilweise mit 130 km/h und mehr von A nach B befördert wird. Dies erfolgt mit dem Eishockeyschläger, den jeder Spieler nutzt - auch der Torhüter.

Dieser ist besonders ausgestattet, weil er Ziel der scharfen Geschosse der gegnerischen Spieler ist. Das heißt, eigentlich ist das Tor hinter dem Torhüter das Ziel, aber der Goalie, wie er auch bezeichnet wird, wirft sich natürlich mutig in die Schusslinie, um die Torerfolge zu vermeiden. Dabei ist der Kollege oft ein großer, das Tor dahinter selbst aber sehr klein, wenn man an das Tor auf dem Fußballplatz zum Vergleich denkt. Allerdings ist der Puck auch sehr klein und damit nicht so leicht zu fangen, wenn er mit hoher Geschwindigkeit herangeflogen kommt und damit stimmt die Relation wieder.

Eishockey hat einige Besonderheiten und dazu zählt zum Beispiel, dass es kein Unentschieden gibt. Egal ob in der nationalen Meisterschaft oder in internationalen Turnieren - wenn es nach 3 x 20 Minuten 2:2 steht, gibt es eine Verlängerung und der spätere Verlierer hat auf jeden Fall auch einen Punkt erworben. Das gibt es etwa im Fußball nicht. Reicht die Verlängerung nicht aus, dann erfolgt das Penaltyschießen, bis es einen Sieger gibt.

Regeln & Begriffe im Eishockeysport

Eishockey ist eine Weltsportart, die vom November bis sogar in den Mai hinein weltweit für Begeisterung sorgt. Im Mai sind noch die Finalspiele der NHL angesetzt und natürlich die Eishockey-WM der höchsten Spielklasse. Daher gibt es auch sehr viele Begriffe rund um das Spiel und den Sport.

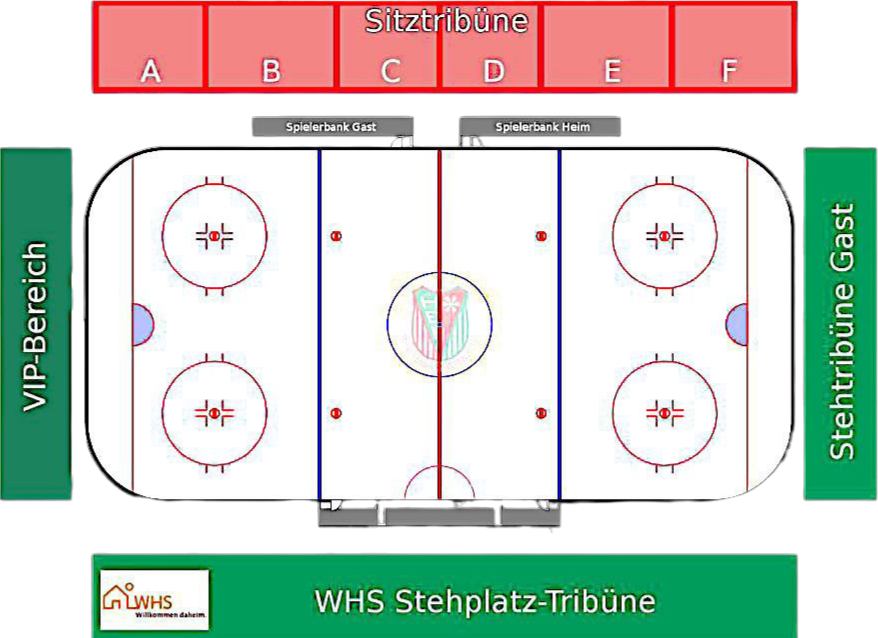

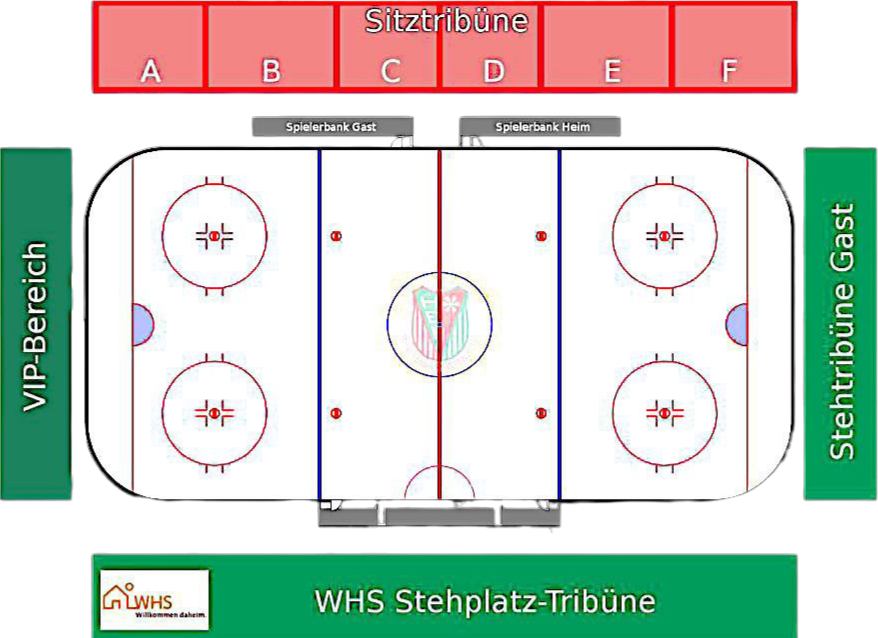

Eishockey-Spielfeld

Eishockey-spielfeld und seine Dimensionen

Eisfläche mit drei Zonen

Die Grundlage des Eishockeyspiels ist meist eine Eishalle, in der die eigentliche Spielfläche aufgebaut wurde. Es gibt auch manchmal besondere Spiele, die unter freiem Himmel mit großem Publikum veranstaltet werden, aber das ist die Ausnahme und hat eher Showcharakter. Am Beginn einer neuen NHL-Saison wird das gerne angeboten, auch in Österreich hat es schon unter freiem Himmel die Spiele gegeben. Aber selbst dann ist die Spielfläche die gleiche wie in der Halle.

Was beinhaltet das Spielfeld im Eishockey?

Das Spielfeld für ein Eishockeyspiel ist eine rechteckige Eisfläche mit abgerundeten Ecken, die durch die Bande begrenzt wird, auf der eine Plexiglasscheibe montiert ist. Damit soll sichergestellt werden, dass das Publikum von der Gummischeibe - dem Puck - nicht getroffen wird und das ist gut so, denn der Puck ist zum Teil mit weit mehr als 100 km/h Geschwindigkeit unterwegs.

Typisch für das Spielfeld im Eishockey sind zwei Faktoren: zum einen die Unterteilung in Drittel und zum anderen die Tatsache, dass man auch hinter dem Tor spielen kann, denn das Tor ist nicht der seitliche Abschluss des Spielfeldes, wie man dies vom Fußballfeld oder auch aus dem Handballsport und Basketballsport her kennt. Außerdem gibt es Linien wie die blaue Linie, die die Drittel begrenzen und für den Spielverlauf wesentlich sind.

Auf der Eisfläche finden sich weitere für das Eishockeyspiel wesentliche Merkmale wie die Anspielkreise, deren es fünf Stück gibt. Diese dienen für das Bully, um die nächste Aktion beginnen zu können, nachdem das Spiel unterbrochen worden war. Auch der Torraum ist wesentlich, der sich direkt vor dem Tor befindet.

Dimensionen des Spielfelds

Interessant ist die Dimension des Spielfelds, denn die berühmte NHL, die National Hockey League mit kanadischen und US-amerikanischen Vereinen, spielt auf einem schmäleren Feld als üblich. Normalerweise ist das Spielfeld zwischen 56 und 61 Meter lang und 30 Meter breit. Die NHL spielt aber auf einem 26 Meter breiten Feld, wodurch weniger Platz für die Spielzüge zur Verfügung steht, dafür ist das Spiel noch körperbetonter. Das ist auch der Grund, warum Spieler aus Kanada sich immer umstellen müssen, wenn sie bei einer Weltmeisterschaft teilnehmen, da das Feld eine andere und damit ungewohnte Dimension aufweist.

Bedeutung des Spielfelds

Das Spielfeld mit seinen Linien gibt viele Möglichkeiten vor und ist Grundlage zahlreicher Ausdrücke. Die neutrale Zone ist etwa in der Mitte zu finden, weil hier wird nicht unmittelbar ein Angriff durchgeführt, es ist auch keine Verteidigungszone. Die Zone beim Tor des Teams A ist aus Sicht dieses Teams die Verteidigungszone, denn hier kann Team B versuchen, ein Tor zu erzielen und umgekehrt ist die Zone beim Tor von Team B aus Sicht von Team A die Angriffszone, weil man hier selbst ein Tor schießen möchte.

Auch das Abseits hat mit den Linien zu tun und die Wiederaufnahme jedes Spielzugs erfolgt über das Bully an den vorgesehenen Stellen. Angriffs- und Verteidigungszone haben jeweils zwei Kreise vorgesehen, wo das Bully durchgeführt werden kann und darf und in der Mitte gibt es eine weitere Position.

Begriffe zum Spielfeld

Die Gliederung und die Spielweise führte zu bekannte Begriffe, wie sie oben auch schon angesprochen wurde.

Linien und Zonen

- rote Linie

- blaue Linie

- Verteidigungsdrittel

- neutrale Zone

- Angriffsdrittel

Tor und Torbereich

- Tor

- Torlinie

- Torraum

- Trapezoid: Bereich hinter dem Tor

- Wayne´s Office: Raum hinter dem Tor, benannt nach Wayne Gretzky, der von dort aus viele Angriffe gestartet hatte

Allgemein

- Anspielkreise

- Bande

- long change: Wechsel mit längerer Zufahrt zur Spielerbank (im 2. Drittel)

Begriffe zum Spielfeld im Eishockey

Rote und blaue Linie (teilen das Spielfeld ein)

Beschreibung:

rote Linie und blaue Linie

Verteidigungsdrittel (vor dem eigenen Tor)

Beschreibung: Verteidigungsdrittel

Angriffsdrittel (beim gegnerischen Tor)

Beschreibung: Angriffsdrittel

Neutrale Zone (Spielmitte)

Beschreibung: Neutrale Zone

Tor mit Torraum (sowie Torlinie)

Beschreibung:

Tor sowie Torraum und Torlinie

Bande (grenzt Spielfeld ab)

Beschreibung: Bande

Anspielkreise (für das Bully)

Beschreibung: Anspielkreise

Rote & Blaue Linie

Rote linie auf dem Eishockeyspielfeld

Trennung der Spielhälften

Das Spielfeld im Eishockeysport wird durch verschiedene Linien gekennzeichnet und auch unterteilt. Sehr häufig wird die blaue Linie genannt, die es zweimal gibt und das Spielfeld in drei Drittel unterteilt, was für die Spielregeln und auch für die Taktik sehr wichtig ist, aber es gibt noch mehr wichtige Markierungen.

Welche Funktion hat die Rote linie im Eishockey

Auf dem Spielfeld gibt es neben den blauen Linien auch die rote Linie, die sich exakt in der Mitte des Spielfeldes befindet und die Eisfläche in zwei Hälften unterteilt. Auf der roten Linie befindet sich ein Anspielpunkt, der dann zum Tragen kommt, wenn entweder ein Drittel begonnen wird oder wenn gerade ein Tor erzielt wurde. Dann wird an diesem Punkt ein Bully ausgeführt, um das Spiel zu beginnen bzw. fortzusetzen.

Um diesen Anspielpunkt herum gibt es den Anspielkreis wie bei den anderen vier Anspielpunkten auf der Eisfläche auch. Diese Markierungen dienen für die Ausführung des Bullys und spielen daher auch beim Anspiel an der roten Linie eine Rolle, um das Spiel entsprechend fortsetzen zu können.

Die rote Linie ist vor allem dafür verantwortlich, dass sich die Mannschaften auf ihrer Spielhälfte befinden, wenn ein Bully in der Mitte stattfindet. Das Bully kann auch in die Mitte des Spielfeldes verlegt werden, wenn es eine Abseitsentscheidung gab oder das Spiel auf andere Weise unterbrochen wurde und ein Bully in einer Verteidigungszone nicht vorgesehen ist.

Außerdem stellt die rote Linie von den Markierungen her das Zentrum der neutralen Zone dar, also jener Zone, in der der Spielaufbau stattfindet. Sie dient als Übergang von der Verteidigungszone zur Angriffszone und Abspielfehler in der neutralen Zone, oft auf Höhe der roten Linie, sorgen im Eishockey häufig für schnelle Konter und Gefahr für das eigene Tor

Bedeutung der roten Linie

Es hat einen guten Grund, warum Laien die blaue Linie vom Eishockeyspiel auch kennen, aber mit der roten Linie nicht viel anfangen können. Denn diese spielt eigentlich nur eine Rolle, wenn es ein Bully in der Mitte gibt. Für den unmittelbaren Angriff oder andere Aktionen im Spiel spielt die Linie keine große Rolle. Sie ist nach dem Torerfolg zum Trennen der Mannschaften in ihre Hälften ein Thema, aber wenn der Puck wieder im Spiel ist, ist sie nicht so wichtig.

Blaue linie am Eishockeyspielfeld

Unterteilung des Spielfelds in Drittel

Auf dem Spielfeld im Eishockey finden sich insgesamt zwei blaue Linien, die deutlich zu sehen sind. Sie haben zwei unterschiedliche Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass die Eisfläche in Drittel untergliedert wird, die zweite hat für die Spielsituationen große Relevanz.

Welche Funktion hat die Blaue linie im Eishockey

Durch die blauen Linien wird aus Sicht eines der teilnehmenden Teams die Spielfläche zu einer Fläche mit drei Zonen: dem Verteidigungsdrittel (oder Verteidigungszone), der neutralen Zone sowie dem Angriffsdrittel (oder Angriffszone). Während im Verteidigungsdrittel der Auftrag besteht, gegnerische Tore zu verhindern, ist das Angriffsdrittel jener Abschnitt der Eisfläche, wo man selbst versucht, dem Gegner ein Tor zu schießen. Die neutrale Zone ist der Puffer dazwischen, um Spielzüge zu unterbinden oder selbst Angriffe einzuleiten.

Die zweite Aufgabe der blauen Linie ist für die Beurteilung der Spielsituationen wichtig. Wie im Fußball gibt es auch im Eishockey ein Abseits, aber jenes ist einfacher konzipiert. Es darf der Puck nur in das Angriffsdrittel gebracht werden, wenn noch kein eigener Spieler sich dort aufhält. Wenn nun ein Mitspieler aus der eigenen Mannschaft schon im Angriffsdrittel ist, wird das Spiel unterbrochen, wenn man mit dem Puck hineinfährt. Daher ist oft zu beobachten, dass ein Angreifer erst das Angriffsdrittel verlässt, ehe ein anderer den Puck hineinspielt und einen Angriff versucht. Aktives oder passives Abseits gibt es hier nicht.

Und noch eine Rolle spielt die blaue Linie: wenn ein Spieler auf die Strafbank geschickt wird, kann die gegnerische Mannschaft ein Power Play aufziehen. Das bedeutet, dass alle Spieler einer Mannschaft im Angriffsdrittel sind und ihre Überzahl ausnutzen wollen. Gelingt es jetzt der verteidigenden Mannschaft, den Puck aus dem Drittel und damit über die blaue Linie zu spielen, dann müssen alle Angreifer das Drittel verlassen und einen neuen Angriff aufbauen.

In dem Zusammenhang ist wichtig zu verstehen, dass man auch auf das gegnerische Tor nur schießen darf, wenn man sich im Angriffsdrittel befindet. Wenn der Puck auf der Linie liegt, ist er im Angriffsdrittel, ist er außerhalb, dann darf nicht auf das Tor geschossen werden.

Schüsse von der Blauen Linie

Unterteilung des Spielfelds in Drittel

Auf dem Spielfeld im Eishockey finden sich insgesamt zwei blaue Linien, die deutlich zu sehen sind. Sie haben zwei unterschiedliche Aufgaben. Die erste Aufgabe besteht darin, dass die Eisfläche in Drittel untergliedert wird, die zweite hat für die Spielsituationen große Relevanz.

Verteidigungs- & Angriffsdrittel

Verteidigungsdrittel auf dem Eishockeyspielfeld

Im Verteidigungsdrittel gibt es eigentlich nur eine Strategie: weg mit dem Puck! Aber das ist so natürlich nicht ganz richtig, denn die eigenen Angriffe beginnen oft im eigenen Abwehrbereich, wobei mit einem langen Pass die Angreifer umgehend ins Spiel gebracht werden können und ein Gegenangriff in Form eines Konters erfolgen kann. So kann aus einer gefährlichen Situation durch den Gegner eine gefährliche Situation für den Gegner werden.

Welche Bedeutung hat das Verteidigungsdrittel?

Im Verteidigungsdrittel gibt es eigentlich nur eine Strategie: weg mit dem Puck! Aber das ist so natürlich nicht ganz richtig, denn die eigenen Angriffe beginnen oft im eigenen Abwehrbereich, wobei mit einem langen Pass die Angreifer umgehend ins Spiel gebracht werden können und ein Gegenangriff in Form eines Konters erfolgen kann. So kann aus einer gefährlichen Situation durch den Gegner eine gefährliche Situation für den Gegner werden.

Das Problem des Verteidigungsdrittels ist die Tatsache, dass ein Abspielfehler schnell zu einem unnötigen Gegentor führen kann. Wenn man nicht vorsichtig ist, lädt man die gegnerischen Stürmer geradezu dazu ein, sich den Puck zu schnappen und einen Torschuss zu wagen. Daher ist hier große Vorsicht angesagt, weil auch die Abseitsfalle nicht funktionieren kann, wenn der Puck schon im Drittel gespielt wird. Ein Abspielfehler ist also als verteidigende Mannschaft gar keine gute Idee.

Im Verteidigungsdrittel findet sich das eigene Tor und auch zwei Anspielkreise mit den entsprechenden Markierungen, die für das Bully genutzt werden. Sie befinden sich links und rechts vom Tor aus gesehen und dienen dazu, das Spiel fortsetzen zu können.

Die blaue Linie wiederum stellt die Abgrenzung zur neutralen Zone dar, also zum nächsten Drittel des Spielfeldes und die Verteidigungsarbeit beginnt bereits bei dieser Linie, um überhaupt das Hineinspielen und Eindringen zu erschweren. Richtig gute Mannschaften erwarten mit zwei, manchmal sogar drei Spielern den Gegner eben dort und machen den Raum eng, damit das Kombinieren nicht so einfach gelingen kann.

Eishockeyspiel im Verteidigungsdrittel

Wie sich ein Eishockeyspiel gestaltet, hängt natürlich vor allem von den handelnden Personen ab. Es kann zum Beispiel eine gute Idee sein, mit einem Stürmer die Verteidiger zu bedrängen. Machen diese einen Fehler, hat man freie Bahn zum Tor und kann ein leicht erreichtes Erfolgserlebnis einfahren. Meist agieren die beiden Verteidiger in der Verteidigungszone, in dem sie den Puck öfter quer spielen, um die Lücke zu den Angreifern zu finden. Sind sie unsicher, kann ein Angreifer das spüren und hilft dabei, einen Fehler zu machen, indem er Druck aufbaut - allerdings gibt es dann mehr Platz in der Offensive, weil nur vier Gegner Abwehrarbeit leisten.

Die Verteidigung selbst kennt nur das Motto "alles aus dem Weg räumen". Freundlichkeiten werden nicht ausgetauscht - der gegnerische Angreifer wird mittels Check am Schuss gehindert und noch besser ist es, den Puck zu erobern, um ihn aus der Gefahrenzone zu bringen. Dabei wird kompromisslos, aber sportlich fair agiert. Andernfalls handelt man sich eine Strafe ein und schwächt seine eigene Mannschaft.

Verteidigungsdrittel auf dem Eishockeyspielfeld

Die Verteidigungszone vor dem eigenen Tor

Die blauen Linien unterteilen das Spielfeld im Eishockeysport in Drittel. Drittel gibt es auch bei der Spielzeit, bei der Eisfläche haben die Dritte unterschiedliche Funktionen. Dass das eigene Tor umschließende Drittel ist das Verteidigungsdrittel oder auch die Verteidigungszone, denn hier gilt es, einen Treffer des Gegners zu vermeiden.

Angriffsdrittel am Spielfeld des Eishockey

Der offensive Bereich am Eis

Ziel im Eishockeysport ist ebenso wie in vielen anderen Mannschaftssportarten das Schießen von Tore, wobei man möglichst mehr schießen sollte, als der Gegner einem selbst einnetzt. Im Eishockey teilt sich die Spielfläche durch die blauen Linien in Drittel und das Drittel, in dem aus Sicht einer Mannschaft das Tor des Gegners steht, wird Angriffsdrittel genannt.

was ist das Angriffsdrittel im Eishockey?

Das Angriffsdrittel ist jene finale Fläche aus Sicht der Mannschaft, wo sich das gegnerische Tor befindet. In dieses Drittel muss man eindringen, um zum Torerfolg kommen zu können, wobei ab der blauen Linie Gefahr für den gegnerischen Torhüter besteht, weil man mit einem Weitschuss von der blauen Linie bereits Tore erzielen kann und darf. Gerade in Power-Play-Situationen versuchen Verteidiger von dieser Distanz aus oft zum Torerfolg zu kommen.

Davon abgesehen wird mit schnellen Kombinationen versucht, die Mitspieler in das Angriffsdrittel zu bringen, um die Abwehr zu überraschen und ein Tor erzielen zu können. Der Gegner weiß das sehr wohl und versucht durch defensive oder offensive Abwehr das Eindringen bzw. den Torschuss zu vermeiden. Offensiv bedeutet dabei, dass schon an der blauen Linie der Angriff abgefangen werden soll, damit man erst gar nicht ins Drittel gelangen kann, defensiv ist der Kampf Mann gegen Mann um den Puck bzw. auch um Kombinationen zu unterbinden.

Das Angriffsdrittel bietet natürlich verschiedenste Spielvarianten an. Auch der Angriff, der hinter dem Tor an der Bande seinen Ausgang nimmt, ist eine Variante, weil man sich hinter dem Torhüter befindet und ihn vielleicht sogar überraschen kann. Wesentlich ist, dass man sich einig ist und gut kombinieren kann. Dann ist es auch bei einer starken Abwehr möglich, zum Torerfolg zu kommen, wobei der schnelle Gegenangriff aus dem eigenen Drittel heraus immer noch die effektivste Variante ist, da die gegnerische Abwehr nicht in fixer Position ist und aus der Bewegung heraus überrascht werden kann.

Verändertes Angriffsdrittel

Das Eishockey ist zwar eine Mannschaftssportart und eigentlich auch eine Weltsportart, die es schon lange gibt, aber dennoch gibt es Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die grundsätzlichen Regeln wie jene der Spielfläche. Eine Entwicklung in diesem Sinne ist mit der Drittelaufteilung entstanden. Drittel ist deshalb als Name richtig, weil die Spielfläche in drei gleich große Teile untergliedert wurde. Aber die Regelungen veränderten diese Aufteilung insofern, als die Mittelzone oder neutrale Zone begrenzt wurde und damit werden Verteidigungsdrittel sowie Angriffsdrittel größer, womit mehr Platz für den Angriff herrscht und die ganze Taktik neu definiert werden muss.

So angenehm dies für die Angreifer ist, so schwierig ist dies für die Verteidiger, aber die Veränderungen haben keine wesentlichen Änderungen gebracht - die starken Nationen sind weiterhin die stärkeren und auch die Menge an Toren hat sich kaum verändert. Es gibt vielleicht mehr offensive Spielaktionen und das Spiel wurde dadurch noch attraktiver.

Neutrale Zone

Neutrale Zone am Eishockeyspielfeld

Platz für den Angriffsaufbau

Mit den beiden blauen Linien wird das Spielfeld im Eishockey in Drittel unterteilt und das mittlere Drittel wird als neutrale Zone bezeichnet. Das liegt daran, dass hier weder das Tor der einen noch der anderen Mannschaft zu finden ist und damit ist die unmittelbare Gefahr nicht gegeben.

Welche Funktion hat die Neutrale Zone im Eishockey?

Die neutrale Zone so bezeichnet, weil hier keine wirkliche Definition für die Spielsituation zutrifft. Man greift nicht wirklich an und verteidigt auch nicht und es besteht keine unmittelbare Gefahr für das eigene Tor, aber das stimmt natürlich auch nur bedingt. Denn wenn man hier den Puck durch einen Fehler und/oder Pech verliert, kann die gegnerische Mannschaft sehr schnell in den Angriff umschalten und den Mitspieler in die Angriffszone bringen. Da man selbst gerade einen Angriff aufbauen wollte, sind die eigenen Mitspieler aufgerückt und die Verteidigung nicht in Bestbesetzung und optimaler Position vorhanden. Ein Konter kann entstehen, der gefährlich ist.

Daher ist die Spieltaktik gerade in der neutralen Zone wesentlich. Rückt man gut auf, kann man schöne Angriffszüge spielen, gleichzeitig entblößt man seine eigene Abwehr. Steht man zu weit hinten, hat man eine sichere Abwehrlinie, aber nach vorne geht nicht viel und ein, zwei Mitspieler stehen der gesamten gegnerischen Mannschaft gegenüber.

In der neutralen Zone befindet sich auch der Anspielkreis, der genutzt wird, um ein Spiel zu beginnen, sei es bei Drittelbeginn oder sei es zur Wiederaufnahme des Spieles nach einem erzielten Tor. Dabei wird mittels Bully zwischen jeweils einem Spieler pro Mannschaft ausgekämpft, welche Mannschaft in den Puckbesitz kommt, um einen Spielzug zu beginnen.

Neutrale Zone im modernen Eishockey

Das Eishockey ist zwar eine Mannschaftssportart und eigentlich auch eine Weltsportart, die es schon lange gibt, aber dennoch gibt es Veränderungen. Das betrifft nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die grundsätzlichen Regeln wie jene der Spielfläche. Eine Entwicklung in diesem Sinne ist mit der Drittelaufteilung entstanden. Drittel ist deshalb als Name richtig, weil die Spielfläche in drei gleich große Teile untergliedert wurde. Aber die Regelungen veränderten diese Aufteilung insofern, als die Mittelzone oder neutrale Zone begrenzt wurde und damit werden Verteidigungsdrittel sowie Angriffsdrittel größer, womit mehr Platz für den Angriff herrscht und die ganze Taktik neu definiert werden muss.

So angenehm dies für die Angreifer ist, so schwierig ist dies für die Verteidiger, aber die Veränderungen haben keine wesentlichen Änderungen gebracht - die starken Nationen sind weiterhin die stärkeren und auch die Menge an Toren hat sich kaum verändert. Es gibt vielleicht mehr offensive Spielaktionen und das Spiel wurde dadurch noch attraktiver.

Tor, Torraum & Torlinie

Eishockeytor und seine Dimensionen

Das Ziel des Eishockeyspiels

Auf den ersten Blick erscheint das Tor im Eishockeysport als sehr klein und der massiv ausgepolsterter Torhüter ist riesengroß davor. Doch wenn man bedenkt, dass der Puck klein ist und mit großer Geschwindigkeit auf das Tor geschossen wird, relativiert sich diese Ansicht wieder. Bei einem Tor, wie man es im Fußball verwendet, würde jedes Spiel 60:60 enden, da die Torleute keine Chance auf eine erfolgreiche Verteidigung hätten.

Wie groß ist das Eishockeytor?

Das Tor im Eishockey ist 1,83 Meter breit und 1,22 Meter hoch. Es ist in der Eisfläche meist mit biegsamen Kunststoffstiften fixiert, sodass das Tor an seinem Platz bleibt, aber dennoch nachgeben kann, wenn Spieler dagegen prallen. Das reduziert die Verletzungsgefahr, bedeutet aber auch den Abbruch der Spielaktion, sobald das Tor aus seiner Halterung herausgelöst wurde. Und das kann im Spiel recht bald passieren, wenn die Spieler im Zweikampf aufeinanderprallen und das Tor mitreißen.

Dass das Tor aus seiner Verankerung gerissen werden kann, ist enorm wichtig. Würde das Tor nicht nachgeben, dann könnten sich die Spieler sehr schwer verletzen, da sie mit großer Wucht und Geschwindigkeit herangeflogen kommen, speziell bei einem schnell vorgetragenen Angriff, bei dem man mit voller Geschwindigkeit zum Tor eilt - Verteidiger wie Stürmer.

Was aber nicht passieren darf, ist das absichtliche Herauslösen des Tores aus der Verankerung - etwa, um eine gefährliche Aktion zu unterbinden. Solche Aktionen können auch zu einer Strafe führen.

Standort der Tore

Im Eishockeysport stehen die Tore nicht auf einer Linie mit dem Abschluss des Spielfeldes zu beiden Seiten, weil das auch technisch durch die Bande gar nicht ginge. Stattdessen sind sie in das Spielfeld eingerückt und befinden sich an der roten Torlinie. Damit wird es möglich, hinter dem Tor eine Aktion einzuleiten oder auch eine Abwarteposition einzunehmen.

Typisch für das Eishockeyspiel ist zum Beispiel ein Verteidiger, der mit dem Puck hinter das eigene Tor fährt und dort verharrt, bis der Spielerwechsel im Team erfolgt ist. Erst danach spielt er den Puck nach vorne, um eine Angriffsaktion zu beginnen. Gegenteilig ist der Versuch, einen Mitspieler hinter dem gegnerischen Tor anzuspielen, da dieser im Rücken des Torhüters einen Angriff versuchen kann. Dadurch kommt es zu überraschenden Momenten und die Verteidiger müssen diese unterbinden, weil der Torhüter kann sich nicht nach hinten und vorne zugleich orientieren.

Das Tor ist zwar sehr klein, aber es ist dennoch ein beliebter Ort für den Puck, den man dort unterbringen möchte. Die Gummischeibe wird mit bis zu 100 km/h Geschwindigkeit - manchmal sogar schneller - auf das Tor geschossen und nur mit guter Reaktionsfähigkeit kann man einen Treffer vermeiden. Es gibt zwar nicht so viele Tore wie im Handball, aber weit mehr als im Fußball und Ergebnisse von 5:3 oder 6:3 sind gar nicht so selten anzutreffen, was aber auch von der Spielanlage der Mannschaften abhängt.

Je offensiver sie agieren, desto eher kann durch einen Konter oder durch eigene Angriffe ein Tor gelingen. Bei sehr vorsichtiger Spielweise sind die Torquoten weit geringer, zum Beispiel auch in den entscheidenden Play-Off Spielen.

Penaltyschiessen ist kein Elferschiessen

Der große Unterschied etwa zum Fußballspiel ist dann gegeben, wenn es zum Elfmeter im Fußball kommt. Der Schütze hat in etwa die gleiche Chance wie der Torhüter, manche meinen den Schützen im Vorteil zu sehen. Engländer mögen das Elfmeterschießen weniger, da verlieren sie meist. Aber das Tor ist groß, der Ball aber auch.

Im Eishockeyspiel hat der Torhüter mit seinen Reflexen gute Möglichkeiten für die Abwehr, aber er bekommt trotzdem einige Tore geschossen. Im Penaltyschießen hat er hingegen eine größere Chance als der Schütze, denn er muss sich "nur" auf den heranstürmenden Spieler konzentrieren. Es gibt keine Nebengeräusche und er kann sich lange hinlegen und so den Puck blockieren. Nicht selten gelingt nur ein Treffer bei sechs Versuchen, weil der Torhüter dann dank des kleineren Tores die stärkere Position innehat.

Torraum vor dem Tor im Eishockey

Schutzzone für den Torhüter

Wie bei vielen Sportarten gibt es auch beim Eishockey einen Torraum, also einen Raum, bei dem der Torhüter besonders geschützt wird. Er hat zwar ohnehin eine sehr massive Schutzkleidung, dennoch ist er ein sensibler Teil der Mannschaft und bei den intensiven Zweikämpfen und dem schnellen Spiel braucht es zusätzliche Spielregeln.

Bedeutung des Torraums im Eishockeyspiel

Eine Vorkehrung für den Schutz des Torhüters ist der Torraum, der sich unmittelbar vor dem Tor befindet und einen Halbkreis von einer Stange zur anderen bildet. Dieser Torraum ist bei der Entscheidung, ob ein Tor geschossen wurde oder nicht, von großer Bedeutung. Wenn ein Angreifer diesen Raum betritt und im Zuge des Torschusses den Torhüter behindert, wird das Tor nicht gegeben.

Damit hat der Torraum zwei Funktionen: einerseits wird ein Angriff auf den Torhüter in diesem Bereich besonders geahndet, um den Torhüter zu schützen und andererseits darf der Torhüter in seinen Aktionen nicht behindert werden, wobei es von der Situation abhängt, wann das der Fall ist. Der Torraum ist das Kriterium als Ort des Geschehens und dieses ist hinfällig, wenn der Torhüter den Bereich verlässt und aktiv in das Spiel davor oder seitlich vom Torraum eingreift.

Die Regel gilt auch, wenn ein anderer Spieler einen Torschuss anbringt, aber sein Kollege den Torhüter stört, berührt oder gar umreißt. Diese Regel dient dem Schutz des Torhüters, damit er nicht durch die Stöcke der Angreifer verletzt werden kann und um in seinem ohnehin eingeschränkten Bewegungsablauf nicht noch weiter behindert zu werden, was bei den ankommenden scharfen Schüssen ohnehin schon ein Problem ist.

Wobei man sich als Angreifer ohnehin die Wut des Gegners zuzieht, wenn man dem Torhüter zu nahe kommt. Der wird mit Aggressivität geschützt, wenn man es übertreibt, Schlägereien inklusive. Denn wer es wagt, den Torhüter anzugreifen, hat die ganze Mannschaft dieses Spielers am Hals. Das sieht keiner gerne, dass man den eigenen Tormann angreift, das gilt auch, wenn man mit dem Schläger nachhakt, obwohl der Torhüter den Puck längst unter Kontrolle hatte.

Torlinie im Eishockeyspiel

Linie für die Position des Tores

An beiden Enden der Eisfläche im Eishockey befindet sich jeweils eine Torlinie, bevor das Spielfeld oval abgeschlossen wird. Diese Torlinie ist die Markierung, auf der sich in der Mitte das Tor befindet und spielt für die Entscheidung eine Rolle, ob ein Treffer erzielt wurde oder nicht.

Aufgabe und Bedeutung der Torlinie im Eishockey

Hierbei unterscheidet sich die Torlinie im Eishockeysport deutlich von anderen Torlinien wie zum Beispiel jener im Fußball oder im Handball. Wenn man auf Höhe des Tors beim Fußball den Ball nicht zur Mitte bringen kann, rollt er über die Linie und das Spiel wird unterbrochen. Das ist im Eishockey keineswegs so, weil man hinter dem Tor weiterspielen kann und über die Bande zudem eine gefährliche Aktion einleiten könnte.

Die Torlinie hat aber wie im Fußball eine wesentliche Funktion, nämlich die Feststellung, ob ein Tor gefallen ist oder nicht. Das ist dann entscheidend, wenn der Puck auf das Tor geschossen wird und die Gummischeibe entlang der Linie schlittert. Im Gegensatz zu Fußball & Co. gibt es aber im Eishockey den Fernsehbeweis und das ist auch gut so, denn der Torhüter mit seiner gesamten Ausrüstung verdeckt oft die Sicht auf das Spielgerät. Allerdings ist auch im Fußballsport diese Technik mittlerweile eingesetzt worden, im Eishockey gibt es die Möglichkeit schon lange.

Wann ist ein Tor ein reguläres Tor?

Der Schiedsrichter weiß in den meisten Spielsituationen, ob ein Tor geschossen wurde oder nicht. Hat der Puck die Torlinie vollständig überwunden, dann wurde ein Tor erzielt - wenn der Puck die Linie nicht vollständig überquert hat, ist kein Tor zu geben. Bei strittigen Situationen sieht sich der Schiedsrichter die TV-Bilder an bzw. bekommt Information von einem zusätzlichen Schiedsrichter, der sich die Zeitlupe anschaut und mitteilt, ob es ein Tor war oder nicht. Erst nach dieser Entscheidung geht es mit dem Spiel weiter.

Diese Bilder sind auch bei der Weltmeisterschaft oder großen Ligen für das TV-Publikum sichtbar. Man sieht das Tor von oben und kann daher den Torhüter in Aktion erleben - auch in Zeitlupe - sowie die klar sichtbare Torlinie sowie den Puck mit seiner Bewegung. Mitunter kann man beobachten, dass gar kein Tor gefallen ist, aber der Torhüter selbst nicht mehr weiß, wo sich der Puck befindet und schiebt ihn unwissentlich mit seinen Beinen ins Tor - womit das Tor dann doch zählt.

Das Kriterium bei diesen Entscheidungen ist und bleibt aber die Torlinie und der TV-Beweis ist selbst oft problematisch, wenn zwei oder drei Spieler samt Tormann sich in der Nähe aufhalten und mit ihren Stöcken agieren. Es gibt daher durchaus Situationen, in denen man auch nach dreifacher Betrachtung der Fernsehbilder nicht sicher sagen kann, ob es ein Tor gab oder nicht.

Bande

Bande am Eishockeyspielfeld

Die Abgrenzung der Spielfläche im Eishockey

Beim Handball oder Fußball kann ein Ball über die Seitenlinie rollen und per Einwurf wieder in das Spiel gebracht werden. Im Eishockey ist dies nicht der Fall, denn die Spielfläche wird durch die Bande begrenzt, die man auch braucht, um abbremsen zu können. Und dort trifft man auch immer wieder auf Gegenspieler und tauscht Nettigkeiten aus - oder so ähnlich.

Was ist die Bande im Eishockey?

Als Bande bezeichnet man im Eishockeysport die Abgrenzung der Spielfläche durch eine vollständige Umrahmung, die im unteren Bereich aus Holz oder Kunststoff besteht, auf der eine Plexiglasscheibe angebracht wird. Diese Bande ermöglicht es, dass die Spieler sich dagegen werfen können, um einen Gegner zu behindern, was gemeinhin als Check bezeichnet wird und sie zeigt dem Publikum gefahrlos das Spiel, weil die Plexiglasscheibe Schutz bietet, aber weiterhin den Blick auf das Spiel gewährt.

Action an der Bande im Eishockeyspiel

Natürlich kann der Puck auch schon einmal über diese Scheibe hinwegfliegen, weil ein Schuss abgelenkt worden ist, aber zumeist landet der Puck an der Bande oder trifft das Plexiglas, um in das Spielfeld zurückzufliegen. Die Bande ist damit die Abgrenzung der gesamten Spielfläche und wird nur durch die Eingangstore für die Strafbank sowie für die Spielerbank unterbrochen. Aber auch dort wird die Plexiglas-Schutzscheibe fortgeführt.

An der Bande finden die hitzigsten Duelle um den Besitz des Pucks statt und dort finden auch die meisten Checks statt, weshalb das körperbetonte Spiel hier einen Höhepunkt erlebt. Die Bande kann auch genutzt werden, um die Gegenspieler zu irritieren. So ist es möglich, den Puck in einem bestimmten Winkel zur Bande zu spielen, sodass mit ähnlichem Winkel der Puck auf der anderen Seite weitergereicht wird. Auf diese Weise kann ein Verteidiger ausgespielt werden und der Mitspieler kann einen gefährlichen Angriff wagen.

Obwohl das körperbetonte Spiel an der Bande üblich ist, darf man sich dort aber auch nicht alles erlauben. Gefährliche Attacken werden unterbunden und besonders gefährliche auch mit einer Strafzeit belegt. Attacken wie Cross-Check oder Haken werden ohnehin mit zumindest zwei Minuten Strafzeit belegt.

Bedeutung der Bande

Die Bande macht rein technisch Sinn, weil die Spieler mit hoher Geschwindigkeit agieren und wenn es keine Barriere gäbe, könnten sie nicht abbremsen. Der Puck kann schon längst woanders sein und selbst ist man aber noch in der Vorwärtsbewegung - eigentlich in der falschen Richtung. Damit ist die Bande auch ein Werkzeug, um seine Bewegungen gestalten zu können. Da man weiß, dass man hier abgebremst wird, braucht man vorher nicht großartig abzubremsen.

Der zweite Faktor ist natürlich, dass man dem Gegner ein nettes "Hallo" entgegenbringen kann, in dem man ihn checkt. Das bedeutet, dass man ihn etwa seitlich mit seinem Körper gegen die Bande drückt und versucht, ihn so vom Puck zu trennen. Es gibt auch die erlaubte Möglichkeit, einen Spieler, der gar nicht im Puckbesitz ist, auf diese Art und Weise zu behindern, damit er bei einer Angriffssituation nicht mitwirken kann.

Die Abgrenzung kann auch genutzt werden, um, wie schon ausgeführt, einen Spielzug über die Bande zu wählen, aber das wird selten umgesetzt. Einerseits kann ein Gegner leicht mit dem Schläger den Puck abfangen, da der Schläger die Reichweite deutlich erhöht. Dann ist der Gegner im Puckbesitz und man hat ein Problem. Andererseits hat man selten die Ruhe im Spiel, um genau den Winkel treffen zu können. Es macht viel mehr Sinn, auf der Eisfläche einen Mitspieler mit einem langen Pass einzuschalten.

Anspielkreise

Anspielkreis am Eishockeyspielfeld

Fünf Anspielkreise für das Bully

Ein wesentlicher Spielzug im Eishockeysport ist das Bully, zu Deutsch das Anspiel. Ein Bully wird von jeweils einem Spieler pro Mannschaft durchgeführt, wobei es darum geht, den Puck, die Gummischeibe, die der Linesman - der Schiedsrichter-Assistent - auf das Eis wirft, unter Kontrolle zu bringen. Dabei wird der Puck meist nach hinten zu den Mitspielern gepasst, sodass der Puck in der eigenen Mannschaft ist und ein Angriffsversuch gestartet werden kann.

Fünf Anspielkreise auf der Eisfläche für das Bully

Das Bully kann nicht irgendwo auf dem Eis ausgeführt werden, sondern es findet an fünf vorgesehen Plätzen statt. Man spricht von Anspielkreise bzw. Anspielpunkte, wobei ein zentraler an der roten Linie in der Mitte des Spielfeldes zu finden ist. Hier wird das Bully ausgeführt, wenn ein Drittel beginnt oder wenn ein Tor erzielt worden war und das Spiel auf diese Weise seine Fortsetzung findet. Nach jedem Torerfolg findet man sich also in der Mitte ein, um mit einem Bully das Spiel weiterzuführen.

Vier weitere Anspielkreise gibt es in den Verteidigungszonen der beiden Mannschaften, also zwei in der Verteidigungszone der linken und zwei in der Verteidigungszone der rechten Mannschaft, jeweils links und rechts vom Torhüter aus gesehen. Diese Anspielkreise beinhalten den Punkt, wo der Linesman den Puck aufs Eis wirft und auch die Linien für die Position der beiden Kontrahenten, die das Bully ausführen. Jeweils ein Spieler jeder Mannschaft gibt Zeichen, dass er für das Bully bereit ist und alle anderen Spieler haben sich vom Anspielkreis zu entfernen, was ohnehin nötig ist, um für die weiteren Spielzüge die richtige Position zu haben.

Immer wieder ist zu beobachten, dass ein Linesman einen Spieler vom Bully entfernt, weil sich dieser nicht richtig verhalten hat und dann übernimmt seine Aufgabe ein Kollege aus dessen Mannschaft. Die Linien sind eine wichtige Orientierungshilfe, um sich richtig aufzustellen, damit das Bully ordnungsgemäß ausgeführt werden kann.

Mit den Anspielkreisen hat man die fix vordefinierte Position auf der Eisfläche und das ist bei jeder Eisfläche, die für ein Eishockeyspiel vorgesehen ist, genauso festgelegt und wesentlich für die ordnungsgemäße Durchführung.

Mannschaft

Eishockeymannschaft und deren Mannschaftsteile

Torwart, Verteidiger und viele Angreifer

Die Mannschaft im Eishockeysport setzt sich auf der Eisfläche aus sechs Spielern zusammen, und zwar dem Torhüter, zwei Verteidigern und drei Angreifern. Insgesamt gibt es natürlich weit mehr als diese 6 Spieler, da man mit Linien spielt. Dabei verändert die Spielsituation die Position und Aufgabe so schnell, dass mit Ausnahme des Torhüters eigentlich alle Spieler alle Aufgaben übernehmen.

Zusammensetzung der Mannschaft im Eishockeyspiel

Denn wenn es ein Power-Play gibt, ist der Verteidiger an der blauen Linie auch gleichzeitig ein sehr torgefährlicher Angreifer, der mit einem Fernschuss ein Tor zu erzielen versucht, in der Defensive ist wiederum der Mittelstürmer wie seine Kollegen an der Seite in die Abwehrarbeit eingebunden, sodass die Trennung, wie man sie vom Fußballsport kennt, nicht erfolgt. Angriff und Verteidigung sind eher mit dem Handballsport zu vergleichen, wo Angreifer genauso verteidigen wie Verteidiger angreifen. Auch Basketball könnte man als Vergleich heranziehen.

Im Eishockey sind aber nicht nur die Aufgaben sehr schnell gewechselt, auch die Positionen durchmischen sich sehr schnell. Der linke Verteidiger ist dann rechts zu finden und der rechte Verteidiger deckt die linke Seite ab, weil im Zusammenhang mit der Abwehrarbeit einfach dieser Tausch notwendig geworden ist. Und dieser ständige Wechsel von Positionen und Aufgaben bringt auch die meiste Gefahr für die taktischen Möglichkeiten.

Denn wenn man nur einen Augenblick unachtsam ist, läuft man sofort in einen Konter, weil man zu weit aufgerückt ist. Das ist im Eishockey mit einem langen Pass aus der Verteidigung schnell erledigt, während der Gegner zu dritt in den Angriff übergegangen sind und seine Abwehrreihe bloßgestellt hat.

Gliederung der Mannschaft

Auf dem Eis sind die besprochenen sechs Spieler, wobei die beiden Verteidiger auch als Verteidigungspaar und die drei Angreifer als Angriffslinie bezeichnet werden. Alle fünf Feldspieler zusammen werden häufig als Block oder auch als Linie bezeichnet. Die Mannschaft setzt nicht nur aus diesen Spielern auseinander, sondern aus 20 Stück, die sich schnell abwechseln. Die 1. Linie umfasst die besten Spieler, die 2. Linie die nächsten guten Leute und in der 3. Linie spielen junge Spieler oder auch weniger erfolgreiche Akteure. Zu Beginn eines Spiels gibt es auch eine 4. Linie, die aber je nach Situation auch wieder aufgelöst wird. Dann teilt der Trainer die Spieler den verschiedenen Linien zu.

Es kann auch sein, dass eine Linie aufgelöst wird und die besten Spieler des Tages zusammengeführt werden, etwa der Mittelstürmer aus der 1. Angriffslinie mit den Flügelstürmern aus der 2. und 3. Linie, um doch noch das Spiel umzudrehen, weil die bisherige Zusammenstellung nicht geklappt hat.

Im Fußballspiel ist die Startaufstellung auch bis zum Schluss gegeben, nur drei Spieler dürfen getauscht werden. Das wäre im Eishockeyspiel undenkbar, weil es viel zu intensiv ist und nach meist einer Minute ein Wechsel erfolgen muss. Daher kann ein Verein oder auch eine Nationalmannschaft nur erfolgreich sein, wenn auch die Spieler der 3. Linie ihre Aufgabe erfüllen.

Begriffe zur Mannschaft

Rund um den Eishockeysport haben sich viele Begriffe herausgebildet, die die Mannschaft betreffen.

Verteidigung

- Torhüter

- Verteidiger

- Verteidigerpaar

Angriff

- Mittelstürmer oder Center

- Flügelstürmer oder Wing

- Angriffslinie

- Extra Attacker: zusätzlicher Angreifer bei Spielende (bei Rückstand)

- Playmaker oder Spielmacher: der kreative Kopf des Angriffs

Allgemein

- Home Team oder Heimmannschaft

- Road Team oder Auswärtsmannschaft

- Feldspieler

- Enforcer oder Goon

- on the fly: Wechsel während laufendem Spiels (auch: fliegender Wechsel)

- Penaltykiller: Spieler (Verteidigung + Angriff) in Unterzahl

- Roster: Kader der ganzen Mannschaft

- Starting Six: die Anfangsformation bei Spielbeginn

Begriffe zur Eishockeymannschaft

Torhüter (stets im Mittelpunkt)

Beschreibung: Torhüter und Ersatztorhüter

Verteidiger (auch Verteidigerpaar)

Beschreibung: Verteidiger und Verteidigerpaar

Mittelstürmer und Flügelstürmer

Beschreibung: Mittelstürmer oder Center und Flügelstürmer oder Wing

Angriffslinie und ihre Bedeutung

Beschreibung: Angriffslinie

Heimmannschaft und Auswärtsteam

Beschreibung: Home Team und Road Team

Feldspieler (wechseln schnell ihre Funktion)

Beschreibung: Feldspieler

Enforcer oder Goon (wird auf gefährlichen Gegner angesetzt)

Beschreibung: Enforcer oder Goon

Tor- und Ersatztorhüter

Torhüter in der Eishockeymannschaft

Gut geschützt und doch aktiv

Im Eishockey ist der Torhüter mit der Aufgabe betraut, die gegnerischen Schüsse zu entschärfen, sodass man keine Tore erhält und siegreich das Eis verlassen kann. Da diese mit dem Puck geschossen werden und mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h herangeflogen kommen, braucht der Torhüter einen besonderen Schutz.

Mission: Tore im Eishockeyspiel verhindern

Eigentlich hat er einen einfachen Job, denn das Tor ist mit 122 cm Höhe viel kleiner als jenes vom Fußballsport und mit 183 cm Breite ist auch dieses Maß überschaubar. Es wird dabei aber vergessen, dass der Puck mit hoher Geschwindigkeit geschossen wird und dass er viel kleiner ist als der Fußball. Damit braucht man noch mehr Reaktionsfähigkeit und natürlich eine entsprechende Polsterung, weil der direkte Treffer ohne Schutzkleidung gefährlich werden würde.

Das Gesicht ist durch eine Maske geschützt, zumindest nennt man den Helm mit dem Schutzgitter so. An den Beinen trägt der Torhüter Torwartschienen, mit denen er den Puck abwehren kann und auch die Hände sind speziell geschützt durch Handschuhe, die nur der Torwart besitzt. Der Blocker ist der Handschuh jener Hand, mit der er seinen Schläger hält und ist viel größer als die Hand selbst. Die freie Hand wird durch den Fanghandschuh ausgerüstet, sowohl als Schutz für die Hand selbst als auch als Möglichkeit, das scharfe Geschoss zu fangen.

Der Torhüter spielt aktiv im Eishockeysport mit, indem er einen Puck nicht nur festhalten kann, sondern bei Bedarf mit dem Schläger zu seinem Verteidiger weiter passt. Ist ein Angreifer in der Nähe, hält er den Puck hingegen fest, um die Situation zu entschärfen. Der Schiedsrichter pfeift daraufhin das Spiel ab und es gibt ein Bully als nächste Spielaktion.

Wichtig ist auch die Position des Torhüters in der Mannschaft, denn er ist jener Spieler, der vom gegnerischen Angreifer nicht attackiert werden darf. Wenn dies passiert, gibt es sofort Mitspieler, die ihn verteidigen und viele Schlägereien im Eishockeysport sind so entstanden. Der Torhüter wird durch den Puck sowieso angegriffen, aber körperlicher Kontakt oder Nachschlagen mit dem Schläger geht gar nicht und wird bestraft. Böse Blicke sind dabei noch die harmlosere Aktion und der Schiedsrichter hat mit seinem Team Mühe, die Streitparteien zu schlichten. Dieses Verteidigungsverhalten gibt es aber bei vielen Sportarten - niemand darf den Torwart angreifen.

Spielaktionen des Torhüters

Dass der Torhüter das Tor hütet, verrät schon sein Name, aber er muss dabei auch darauf achten, wie er dies durchführt. Wenn ein Angreifer auf das Tor schießt, ist es keine ratsame Aktion, wenn der Torhüter den scharfen Schuss nach vorne abprallen lässt. Man spricht dann von einem Rebound und das bedeutet, dass ein weiterer Angreifer (oder auch der gleiche) vor dem Tor eine zweite Chance erhält, ein Tor zu erzielen.

Selbst scharf geschossene Pucks müssen zur Seite abgewehrt werden, damit man diese Möglichkeit nicht erhält. Zwar kann auch dann ein Gegner versuchen, aus spitzem Winkel einzunetzen, aber das ist viel schwieriger und die Verteidiger sind ja auch noch da.

Die zweite wichtige Aktion ist, dass der Torhüter erkennt, was Sache ist. Das bedeutet, dass er das Spiel lesen können muss. Hat er den Puck gefangen und legt ihn sofort auf die Eisfläche, um ihn mit dem Schläger weiterzuspielen, dann ist das nur möglich, wenn seine Verteidiger da sind und die gegnerischen Angreifer nicht. Achtet er darauf nicht, kann ein billiges Tor entstehen. Das Gleiche gilt, wenn der Torhüter hinter das Tor fährt, um den Puck, der von der anderen Spielhälfte herüber geschossen wurde, mit dem Schläger einzusammeln, um ihn einem Mitspieler zuzuspielen. Wenn statt des Mitspielers ein Angreifer den Puck erhält und das Tor ist leer, ist das auch keine gute Idee.

Ersatztorhüter im Eishockey

Weniger Eiszeiten, aber manchmal überraschend am Eis

Eine Eishockeymannschaft umfasst insgesamt drei Torhüter, wie man dies auch beim Fußball vorfindet. Und so wie im Fußballsport oder in anderen Mannschaftssportarten gibt es eine Nummer eins und dieser Spieler ist dann ständig im Einsatz, wenn es darum geht, das Tor zu hüten und gegnerische Treffer zu verhindern. Aber es kann auch durch eine Verletzung schnell dazu kommen, dass einer der Ersatztorhüter zum Einsatz kommt oder es passieren andere unvorhergesehene Aktionen.

Ersatztorhüter im Eishockeyspiel springt ein

Es ist grundsätzlich problematisch, dass man immer fit sein muss und dann doch nur beim Spiel zuschauen kann, während der Kollege als Torhüter gefeiert wird. Aber es braucht nur eine Verletzung auftreten und schon ist man selbst im Tor, obwohl man vorher nur zuschauen konnte und dabei muss man zeigen, was man kann. Ein Aufwärmen ist fast nicht möglich und man legt einen Kaltstart hin, was bei den eingespielten Feldspielern, vor allem natürlich bei den gegnerischen Angreifern zum großen Thema wird. Die wissen natürlich, dass der Torhüter ein paar Schüsse braucht, um auf Touren zu kommen und wollen diese Phase ausnutzen.

Neben der Verletzung des wichtigsten Torhüters gibt es aber auch andere Möglichkeiten, warum die Nummer eins nicht spielt. Eine kann darin bestehen, dass es eben keine fixe Nummer eins gibt und der Trainer die verschiedenen Akteure testen will. Er rotiert die Torhüter und überlegt sich, welchen er zur Nummer eins machen möchte. Das ist nicht unproblematisch, weil die Verteidiger und der Torhüter ein eingespieltes Team sein sollten. Jeder weiß fast blind, wie der andere spielen wird und mit dem Wechsel des Torhüters muss man sich neu einstellen.

Die Nummer Eins hat keine Lust

Es gibt aber noch eine andere Möglichkeit, warum der Ersatztorhüter auf einmal in den Mittelpunkt rückt. Das ist nämlich dann der Fall, wenn die Nummer eins verweigert. Wenn eine Mannschaft aussichtslos 0:6 zurückliegt, kommt es schon vor, dass der Torhüter genug hat und das Eis verlässt, sodass einer der beiden Ersatztorhüter dessen Position einnimmt. Gerade dann, wenn man ein knappes Spiel erwartet und plötzlich Tor um Tor kassiert, kann es sein, dass die Nummer eins den Dienst verweigert und nach einem halben Dutzend Tore den Bedarf gedeckt hat.

Wie auch immer - für den Ersatztorhüter ist es die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Wenn die Nummer eins nach einigen Treffern aufgibt, wird sie wohl im nächsten Meisterschaftsspiel wieder im Tor stehen, aber bei einer Verletzung ist die Frage, wer statt der Nummer eins die nächsten Spiele bestreiten soll und da ist es wichtig, sich zu zeigen.

Verteidiger & Verteidigerpaar

Verteidiger und ihre Funktion im Eishockeyspiel

Abwehr und Angriff in einer Person

In der Grundaufstellung eines Teams im Eishockey gibt es zwei Verteidiger - den linken und den rechten Verteidiger, die zusammen ein Paar bilden. Aber im Gegensatz zu anderen Mannschaftssportarten lösen sich die Positionen und Aufgaben sehr schnell ab, je nachdem wie der Spielverlauf sich gestaltet und wie die aktuelle Spielsituation zu bewerten ist.

Aufgaben des Verteidigers im Eishockey

Der Verteidiger im Eishockeyspiel ist für die Absicherung des eigenen Tores zuständig, wobei die Stürmer bei einem Gegenangriff mithelfen. Umgekehrt ist der Verteidiger oftmals an der blauen Linie des Angriffsdrittels zu finden und kann per Weitschuss sogar Tore schießen - manche sogar viele Tore im Laufe einer Saison. Somit gibt es Aufgaben in der Defensive und Offensive.

Häufiger Wechsel der Positionen im Spiel

Denn die Wege der gegnerischen Spieler beeinflussen auch das eigene Verhalten und so kann der linke Verteidiger sich sehr schnell auf der rechten Seite wiederfinden, während sein Kollege nach links ausweicht. Häufig arbeiten sie zusammen, wobei die Kollegen aus dem Angriff zurückeilen, um das Loch in der Verteidigung zu stopfen. Genauso schnell kann der Verteidiger aber auch einen Gegenangriff mit einem langen Pass einleiten oder selbst in den Angriff übergehen, wenn die Chance sich bietet.

Das macht die Aufgabe sehr komplex, weil der Eishockeysport auch sehr schnell abgewickelt wird und wenn man sich zu weit nach vorne wagt, kann das böse ins Auge gehen, da die gegnerische Mannschaft eine Lücke in der Abwehr erkennt und einen Konter probiert. Andererseits ist das Zögern bei eigenen Angriffen auch nicht erfolgsfördernd.

Die Hauptaufgabe des Verteidigers ist natürlich die Abwehr der gegnerischen Angriffe. Hier gibt es ein anderes taktisches Konzept, denn an der blauen Linie erwarten die Mitspieler des Angriffes die Gegner und wer dort vorbeikommt, hat die Verteidiger am Hals. Diese versuchen Schussmöglichkeiten zu unterbinden und den Puck zu erobern, um einen Gegenangriff einleiten zu können. Der Verteidiger muss daher sehr die Spielsituation lesen können, um sich richtig zu positionieren. Dafür braucht es Erfahrung und auch ein eingespieltes Team. Wenn man erst nachschauen muss, was der andere Verteidiger so treibt, ist man schon in einer sehr schwachen Position, die die gegnerischen Angreifer ausnutzen können.

Verteidiger wird zum Stürmer

Umgekehrt ist der Verteidiger auch Angreifer, und zwar vor allem dann, wenn es ein Überzahlspiel oder Power-Play gibt. Dann positionieren sich beide Verteidiger an der blauen Linie des Angriffsdrittels, um mögliche Fernschüsse abzugeben. Sie spielen mit den Angreifern zusammen und versuchen den Vorteil der zahlenmäßigen Überlegenheit auszunutzen. Finden sie eine Lücke und bekommen sie den Puck zugespielt, dann wagen sie den Schuss und hoffen, dass der Torwart diesen nicht abwehren kann. Daher sind Verteidiger auch zahlreich in der Torschützenliste zu finden und manche Verteidiger sind sogar ob ihrer scharfen Schüsse gefürchtet.

Aber auch abseits des Überzahlspiels rücken die Verteidiger auf, um auf einen Rückpass zu warten, den sie per Weitschuss von der blauen Linie zu einem Tor ummünzen wollen. Das gelingt nicht immer, aber aus dem Spiel erzielen die Verteidiger sehr häufig Tore, zum Teil auch sehr wichtige.

Die Gefahr ist jedoch die, dass die gegnerische Mannschaft den Puck erhalten könnte und dann einen schnellen Gegenangriff fährt. Dann hat man die Abwehr bloßgestellt und hat ein echtes Problem. Deshalb ist es meist so, dass der offensivere Verteidiger bis in das Angriffsdrittel mitgeht, der defensivere sichert ihn nach hinten ab.

Verteidigerpaar in der Eishockeymannschaft

Zwei Verteidiger als ein Bollwerk

Im Eishockey wird viel über die Linien gesprochen und geschrieben und gemeint sind damit die Blöcke, die abwechselnd eingesetzt werden können. Man kann die Linie als Paket von drei Angreifern und zwei Verteidigern verstehen, aber häufig werden die Angreifer als Angriffslinie und die Verteidiger als Verteidigungspaar verstanden.

Die Angreifer werden dabei auch durchgemischt, was bei heiklen Situationen oder dringend aufholendem Rückstand möglich sein kann, bei den Verteidigern erfolgt das Durchmischen zwar auch, aber man versucht meist, eingespielte Paare zusammen agieren zu lassen. Und so kam auch der Begriff zustande.

Was ist ein Verteidigerpaar in der Eishockeymannschaft

Ein Verteidigerpaar besteht aus den zwei Verteidigern, die zusammen das Eis betreten und die Angriffe der gegnerischen Mannschaft zu unterbinden versuchen. Der wesentliche Faktor ist dabei, dass die beiden Verteidiger aufeinander abgestimmt sind und die Laufwege und die Art des Spiels kennen. Deshalb ist es ein Problem, wenn zwei Spieler in einer spannenden Matchsituation zum ersten Mal zusammen spielen, auch wenn das durchaus möglich ist.

Meistens gibt es so wie bei den Angriffslinien drei oder gar vier verschiedene Verteidigungspaare, die sich gut kennen. Das gilt für die Vereinsebene genauso wie für die Nationalmannschaft. Wenn man sich gut kennt, kann man sich aufeinander verlassen und weiß auch von den Stärken und Schwächen des anderen. Bestimmte Spielsituationen lassen sich so leichter ablesen und man weiß, was man zu tun hat oder was der andere ohnehin erledigen wird. Kennt man diese Eigenheiten nicht, dann entsteht Unsicherheit und diese Unsicherheit ist oft der Grund für Gegentreffer.

Das wissen die Trainer auch nur zu genau und deshalb lassen sie Verteidigungspaare sehr gerne und dauerhaft zusammen agieren. Nur Verletzungen oder ganz spezielle Situationen verändern die Strategie und man kombiniert Spieler auf andere Weise.

Bedeutung der Verteidigerpaare

Warum ist das überhaupt so wichtig? Gerade die Aufgabe der Verteidiger ist für den Erfolg von zentraler Bedeutung, weil man einerseits in den Angriffen mitwirkt und andererseits die letzte Barriere vor dem Torhüter ist, wenn der Gegner angreift. Wenn nun beide Verteidiger zu offensiv agieren, läuft man schnell in einen Konter des Gegners, man verwendet dann auch gerne die Redewendung, dass man ins offene Messer läuft.

Kennen sich die Verteidiger, dann weiß A, dass B gerne nach vorgeht, um mit Weitschüssen Tore zu erzielen und die Angreifer zu unterstützen und sichert nach hinten ab. B kann sich darauf verlassen und so funktioniert das Spiel gut. Wenn beide hinten bleiben, hängen die Stürmer in der Luft, weil sie nicht zur blauen Linie passen können, wenn beide nach vorne gehen, kann mit einem langen Pass der Gegner leicht einen Konterangriff durchführen.

Auch beim Spielaufbau muss man wissen, wie der Partner sich verhält, welche Laufwege er hat. Weiß man das, dann kann man viel sicherer agieren. Natürlich ist jedes Spiel irgendwie im Verlauf anders, aber man erkennt an Kleinigkeiten sofort, was der andere sich überlegt hat. Bei einem wenig bekannten Spieler ist das nicht so einfach. Deshalb sind die Verteidigerpaare oft zusammen agierende Spieler.

Mittel- und Flügelstürmer

Mittelstürmer oder Center im Eishockeyteam

Größte Gefahr vor dem Tor

Die Flügelstürmer agieren im Eishockeyspiel von den Seiten aus, in der Mitte vor dem gegnerischen Tor steht der Mittelstürmer (englisch Center) und wartet auf seine Chance. Es ist dies ein Spieler, der sehr massiv gebaut sein sollte, denn vor dem Tor ist es eng. Die Verteidiger laden den Mittelstürmer nicht zu einer Party ein, sie wollen ihn hier loswerden, damit er erst gar nicht auf die Idee kommen kann, zum Torschuss auszuholen.

Mittelstürmer oder Center: Zentraler Angriffsspieler

Und daher darf man nicht sensibel sein, wenn man im Eishockey als Mittelstürmer spielen möchte. Platz hat man keinen und Zeit, um sich den Puck für den Schuss herzurichten, auch nicht. Außerdem muss man das Spiel gut lesen können und auch Überraschungen bereithalten. Wenn die Flügelstürmer auf der Seite wirbeln, muss man erahnen können, wohin sie den Puck spielen, wenn sie dazu die Gelegenheit bekommen und sich entsprechend in diese Richtung bewegen.

Dabei muss man sich als Mittelstürmer aber von seinen Verteidigern lösen, die genau das vermeiden wollen und auch eine Idee haben, was jetzt für ein Spielzug an der Reihe sein könnte. Daher versucht der Mittelstürmer manchmal eine ganz andere Strategie und weicht vom Torbereich auf die Seite aus, um Löcher zu schaffen, durch die die Flügelstürmer oder manchmal auch vorgerückte Verteidiger zum Torschuss ausholen können. Mit einem Doppelpass kann dies besonders überraschend gelingen.

Offensives Spiel hinter dem Tor

Sehr stark sind die Mittelstürmer auch hinter dem Tor an der Bande, wo sie um den Puck kämpfen und ihre Spieler einsetzen, die vor dem Tor lauern. Diese Situation dreht sich auch oftmals, indem die Flügelstürmer den überraschenden Pass spielen und der Mittelstürmer zentral vor dem Tor auf seine Chance wartet. Für den Torwart sind das sehr unangenehme Situationen, weil sich der Spielaufbau hinter seinem Rücken abspielt und er sich aber selten die Zeit nehmen kann, um zu beobachten, was dort abläuft.

Der Mittelstürmer wird immer gut bewacht, doch der Puck wird sehr schnell gespielt und so gibt es stets Möglichkeiten für den Torerfolg, vor allem bei abprallende Pucks, die an die Stange geschossen wurden oder vom Torwart nur weggeschlagen werden konnten. Dabei spricht man vom Rebound und somit der zweiten Chance, ein Tor zu erzielen. Der Torhüter sollte den Puck zur Seite wegschlagen, aber das gelingt nicht immer.

Gut bewachter Serientäter

Der Mittelstürmer ist auch im Fußball jener Kollege, auf den man besonders gut aufpasst und das ist im Eishockeyspiel nicht anders. Aber das Eishockeyspiel ist sehr dynamisch, sehr schnell und rasch ändern sich die Situationen. Wenn ein Flügelstürmer mit hoher Geschwindigkeit Richtung Tor läuft, kann der Verteidiger nicht einfach zuschauen. Entweder geht er entgegen und verlässt damit den Mittelstürmer oder er passt auf den Mittelstürmer auf. Der Mittelstürmer wird ihm aber nicht den Gefallen machen und die Situation selbst auflösen, er wird die Verteidiger viel lieber in noch größere Probleme bringen.

Und daher kann es gut sein, dass er bestens bewacht wird, aber für einen Augenblick hat er Freiraum und mehr braucht er gar nicht, um zuschlagen zu können.

Flügelstürmer oder Wing im Eishockeyteam

Gefahr von der Seite für den gegnerischen Torwart

Im Eishockeysport gibt es fünf Feldspieler, die sich in zwei Verteidiger und drei Stürmer aufteilen. Durch das schnelle Spiel sind Verteidiger rasch auch Stürmer und umgekehrt Stürmer auch in der Abwehr eingesetzt, aber prinzipiell unterscheidet man bei den Stürmern den Mittelstürmer (Center) von den Flügelstürmern (Wings).

Welche Aufgaben hat der Flügelstürmer im Eishockey?

So wie es bei den Verteidigern einen linken und einen rechten Verteidiger gibt, gibt es diese Aufteilung auch bei den Flügelstürmern, die nicht nur dafür verantwortlich sind, den Mittelstürmer von der Seite aus gut einzusetzen und ihm den Puck zuzuspielen, sondern die selbst sehr große Torgefahr auslösen können. Sie haben durch das kleine Spielgerät mehr Möglichkeiten, den Puck im engen Winkel Richtung Tor zu bringen als beispielsweise ein Fußballer, bei dem der Torhüter das Tor leichter abdecken kann.So wie es bei den Verteidigern einen linken und einen rechten Verteidiger gibt, gibt es diese Aufteilung auch bei den Flügelstürmern, die nicht nur dafür verantwortlich sind, den Mittelstürmer von der Seite aus gut einzusetzen und ihm den Puck zuzuspielen, sondern die selbst sehr große Torgefahr auslösen können. Sie haben durch das kleine Spielgerät mehr Möglichkeiten, den Puck im engen Winkel Richtung Tor zu bringen als beispielsweise ein Fußballer, bei dem der Torhüter das Tor leichter abdecken kann.

Zwar hat der Torhüter natürlich diese Möglichkeit im Eishockey auch, aber durch den kleinen Puck und seine viel höhere Geschwindigkeit gelingen Tore von einer Außenposition öfter. Hier wirkt dann der Center zusätzlich, denn wenn der Torhüter abwehrt, prallt der Puck oft zurück und der Mittelstürmer kann den Puck leichter einnetzen.

Flügelstürmer helfen in der Abwehr mit und sind dafür verantwortlich, die Flügelstürmer der gegnerischen Mannschaft abzubremsen, zu decken und am Spielzug zu hindern. Gleichzeitig sind Flügelstürmer meist jene Spieler, die schnelle Konter ausführen und den Puck rasch in das Angriffsdrittel bringen, um für Torgefahr zu sorgen.

Flügelstürmer im Eishockeyspiel

Die Positionen ändern sich sehr rasch und es kann in einem Konter auch vorkommen, dass ein Verteidiger den Mittelstürmer spielt, aber üblicherweise agieren die Flügelstürmer auf der Seite und versuchen in der Mitte den Mittelstürmer einzusetzen. Um die Verteidigung aber zu irritieren, spielen diese auch gerne umgekehrt, sodass der Mittelstürmer plötzlich auf der Seite agiert und der Flügelstürmer nervt in der Mitte die Abwehr.

Im Power-Play wechseln sich die Positionen nochmals schneller und dann kann der Mittelstürmer auch hinter dem Tor agieren, um seine Mitspieler einzusetzen, aber genauso vorne stehen. Die Flügelstürmer passen sich an. Typisch für den Flügelstürmer ist ein sehr schnelles Eislaufen und deshalb auch schnelle Gegenstöße aus der eigenen Abwehr heraus. Der Flügelstürmer muss immer in Bewegung sein und er muss das Spiel gut lesen können, um rechtzeitig zu starten und für einen Konterangriff bereit zu sein.

Daher ist der Flügelstürmer nicht ganz so ein massiver Kollege wie der Mittelstürmer, aber er muss sich natürlich gegen die Verteidiger auch durchsetzen können, weil willkommen ist man auch auf der Seitenposition nicht.

Angriffslinie

Angriffslinien in der Eishockeymannschaft

Drei Stürmer, die sich gut kennen

Die Funktionen von Flügelstürmer und Mittelstürmer (englisch Wings und Center) sind bestens bekannt, aber wirklich effizient werden diese Angreifer für das eigene Team erst, wenn sie sich gut kennen. Denn dann kennen sie die Laufwege der anderen, ihre Stärken und Schwächen und können sich besser gegenseitig unterstützen, weshalb die Bildung einer Angriffslinie Sinn macht.

Was ist die Angriffslinie im Eishockey?

Die Angriffslinie besteht im Eishockey aus drei Stürmern - zwei Flügelstürmer und ein Mittelstürmer, die üblicherweise immer zusammenspielen und so effektiver sind. Daher werden nicht irgendwelche drei Stürmer aufs Eis geschickt, um für die Tore zu sorgen und auch nicht die besten drei Stürmer, die das Team gerade zur Verfügung hat, sondern drei Stürmer, die sich sehr gut kennen und eingespielt sind. Das ist auf Vereinsebene recht einfach herzustellen, da man ja jede Wochen zwei oder gar drei Spiele gemeinsam absolviert, beim Nationalteam ist das schon schwieriger.

Der Hintergrund ist natürlich, dass die beiden Flügelstürmer wissen, wie sie am besten den Mittelstürmer einsetzen können und dieser kennt wiederum die beliebtesten Tricks der Flügelstürmer und kann schnell erkennen, was sie mit dem Puck vorhaben. Kennt man die Eigenheiten nicht so gut, dann gibt es Abstimmungsprobleme und die Verteidigung kann sich leichter befreien und durchsetzen. Daher ist das eingespielte Team von drei Stürmern sehr wichtig.

Der Trainer setzt meist auf die gleichen drei Leute für eine bestimmte Linie, aber es kann sich ein Spieler verletzt haben oder ein Spieler ist so ganz und gar nicht in Form - dann muss man umstellen. Es kann aber auch passieren, dass im Spiel nichts klappen will und man versucht es mit einer anderen Zusammensetzung.Der Hintergrund ist natürlich, dass die beiden Flügelstürmer wissen, wie sie am besten den Mittelstürmer einsetzen können und dieser kennt wiederum die beliebtesten Tricks der Flügelstürmer und kann schnell erkennen, was sie mit dem Puck vorhaben. Kennt man die Eigenheiten nicht so gut, dann gibt es Abstimmungsprobleme und die Verteidigung kann sich leichter befreien und durchsetzen. Daher ist das eingespielte Team von drei Stürmern sehr wichtig.

Der Trainer setzt meist auf die gleichen drei Leute für eine bestimmte Linie, aber es kann sich ein Spieler verletzt haben oder ein Spieler ist so ganz und gar nicht in Form - dann muss man umstellen. Es kann aber auch passieren, dass im Spiel nichts klappen will und man versucht es mit einer anderen Zusammensetzung.

Veränderungen innerhalb des Spiels

So wie es das Verteidigungspaar in der Abwehr gibt, gibt es daher auch die Angriffslinien im Angriff. Sie setzen sich aus den beiden Flügelstürmern und dem Mittelstürmer zusammen und diese Angriffslinien werden weit öfter eingesetzt als die Linien generell. Der Unterschied ist, dass eine Linie alle fünf Feldspieler einbezieht, sodass drei Stürmer und zwei Verteidiger zusammen agieren. Das kommt vor, am Beginn eines Spieles sogar häufiger, aber je länger das Spiel dauert, desto eher wird man eine Angriffslinie austauschen oder ein Verteidigungspaar. Und es hängt auch von den Spielsituationen ab.

Denn bei einem Power-Play mit zahlenmäßiger Überlegenheit wird man vielleicht die torgefährlichsten Stürmer und schussstärksten Verteidiger aufbieten, bei einem Power-Play, bei dem man selbst einen Mann weniger auf dem Eis hat, wird man die Leute einsetzen, die beim Verteidigen ihre absoluten Vorzüge aufweisen können. Und daher können Angriffslinien mit anderen Verteidigungspaaren durchaus mehr Sinn machen als Linien mit fünf Spielern. Man hat so auch mehr Kombinationsmöglichkeiten.

Die Angriffslinien sind meist auf vier Teams aufgeteilt, also auf vier Linien zu drei Stürmer, wobei am Ende des Spieles bei knappem Spielstand nur noch die besten drei Linien aufgeboten werden. Die erste Angriffslinie ist dabei jene mit den stärksten Stürmern, die dritte und vierte Linie jene mit den jüngeren und noch nicht so erfahrenen Spielern.

Home & Road Team

Home Team oder Heimmannnschaft im Eishockey

Heimvorteil im Match

In so ziemlich jeder Mannschaftssportart ist der Heimvorteil ein wesentliches Kriterium, sei es im Handball, im Fußball oder eben auch im Eishockeysport. Es gibt die verschiedensten Ausdrücke für die Heimmannschaft und da das Eishockey vor allem in Nordamerika eine große Heimat hat, hat sich der Ausdruck Home Team auch abseits von Nordamerika etabliert.

Home Team oder Heimmannschaft

Das Home Team oder auch in der deutschen Übersetzung die Heimmannschaft kann im eigenen Stadion das Spiel austragen, meist ein Meisterschaftsspiel und hat das eigene Publikum im Rücken. Diese Unterstützung ist wesentlich für das Selbstvertrauen und man kennt das Stadion mit den Lichtverhältnissen und allen anderen Details besser als jedes andere, auch wenn die Eisfläche immer die gleiche ist. Die Stimmung ist großartig und man wird für jede gelungene Aktion bejubelt, was natürlich psychologisch sehr wichtig sein kann - speziell dann, wenn es ein sehr wichtiges Spiel ist oder wenn das Spiel gerade in die entscheidende Phase geht.

Man spricht im Eishockeysport auch oft vom eigenen Eis und damit meint man in Wirklichkeit das Heimstadion mit seinen Fans, wobei es keine Garantie gibt, dass man auch wirklich erfolgreich sein wird. Tatsächlich gibt es Mannschaften, die auswärts mitunter stärker agieren als daheim, weil sie in der Defensive gut stehen und über den Konter erfolgreich sind, aber nicht das Spielermaterial haben, um ein Spiel gestalten zu können.

Daheim erwartet man vom Home Team, dass Druck auf den Gegner ausgeübt wird, auswärts ist diese Erwartung nicht gegeben und so kann man sein defensives Konzept leichter umsetzen. Generell ist aber die Erwartung die, dass ein Verein daheim deutlich öfter gewinnt als auswärts und damit die Basis für eine gute Saison aufbaut. Wenn man daheim die Spiele nicht gewinnen kann, wird es auswärts als Road Team noch schwieriger, erfolgreich zu sein und die Gefahr, in eine Niederlagenserie zu rutschen ist durchaus gegeben.

Heimvorteil oder doch nicht?

Der Vorteil eines Home Teams ist auch von der Situation abhängig. Denn wenn es zum Beispiel zu den Play-Off Spielen kommt, dann gibt es ganz enge Partien und nur selten klare Siege. Einzelne Aktionen entscheiden die Spiele und nicht immer ist die Heimmannschaft dabei die glücklichere.

Eine Besonderheit ist das Home Team im Zusammenhang mit der Eishockey-Weltmeisterschaft. Gerade in der höchsten Klasse, der Division I, mit den Starmannschaften von Kanada über Russland bis Schweden ist die Austragung der WM im eigenen Land kein Garant für den Gewinn des Titels. Oft ist es sogar gegenteilig, weil der Erwartungsdruck so groß ist, dass man diesem kaum entsprechen kann.

Road Team oder Gastmannschaft im Eishockey

So wie es das Verteidigungspaar in der Abwehr gibt, gibt es daher auch die Angriffslinien im Angriff. Sie setzen sich aus den beiden Flügelstürmern und dem Mittelstürmer zusammen und diese Angriffslinien werden weit öfter eingesetzt als die Linien generell. Der Unterschied ist, dass eine Linie alle fünf Feldspieler einbezieht, sodass drei Stürmer und zwei Verteidiger zusammen agieren. Das kommt vor, am Beginn eines Spieles sogar häufiger, aber je länger das Spiel dauert, desto eher wird man eine Angriffslinie austauschen oder ein Verteidigungspaar. Und es hängt auch von den Spielsituationen ab.

Denn bei einem Power-Play mit zahlenmäßiger Überlegenheit wird man vielleicht die torgefährlichsten Stürmer und schussstärksten Verteidiger aufbieten, bei einem Power-Play, bei dem man selbst einen Mann weniger auf dem Eis hat, wird man die Leute einsetzen, die beim Verteidigen ihre absoluten Vorzüge aufweisen können. Und daher können Angriffslinien mit anderen Verteidigungspaaren durchaus mehr Sinn machen als Linien mit fünf Spielern. Man hat so auch mehr Kombinationsmöglichkeiten.

Die Angriffslinien sind meist auf vier Teams aufgeteilt, also auf vier Linien zu drei Stürmer, wobei am Ende des Spieles bei knappem Spielstand nur noch die besten drei Linien aufgeboten werden. Die erste Angriffslinie ist dabei jene mit den stärksten Stürmern, die dritte und vierte Linie jene mit den jüngeren und noch nicht so erfahrenen Spielern.

Road Team oder Gastmannschaft

Generell könnte man annehmen, dass es egal ist, ob man daheim oder auswärts spielt, weil die Spielfläche ist immer gleich, aber so ist es nicht. Der psychologische Effekt der eigenen Fans spielt eine sehr große Rolle, ungeachtet dessen, ob 30.000 Zuschauer im Fußballstadion die Heimmannschaft anfeuern oder 15.000 in großen Eishockeystadion oder ein paar tausend in kleineren Anlagen. Man kennt das Stadion, man kennt die Eigenheiten, das Eis und hat die Fans hinter sich. Ergo geht man davon aus, dass man als Home Team stärker ist und öfter daheim gewinnt als auswärts.

Und daher ist die Mission für das Road Team jene, die Punkte im Meisterschaftsspiel zu stehlen, wobei man anders agiert als zum Beispiel im eigenen Stadion. Da durch das Publikum die Heimmannschaft nach vorne getrieben wird, ist sie offensiver im Aufbau des Spiels und das heißt automatisch, dass man sich als Road Team oder Gastmannschaft vorsichtiger und defensiver aufstellt. Man wartet die Angriffe ab und hofft auf den Scheibenbesitz, um mit schnellen Gegenangriffen zum Torerfolg zu kommen.

Favorit kann auch ein Road Team sein

Es hängt natürlich auch davon ab, wer aufeinander trifft, weil Favoriten werden auch als Road Team versuchen, das Spiel zu dominieren, um keinen Zweifel am Erfolg zuzulassen, aber die Dynamik des Spiels entscheidet häufig darüber, wie die beiden Mannschaften sich verhalten können und sollen. Es ist aber schon so, dass man in der Statistik ablesen kann, wer eher gewinnt - nämlich die Heimmannschaft mit der Unterstützung der eigenen Fans. Zwar hat die Gastmannschaft auch Fans mitgebracht, aber die gehen häufig im Gebrüll der Heimfans unter, was ja auch im Sinne des Erfinders ist, sonst gäbe es keinen Heimvorteil.

Die Bedeutung des Road Teams schwindet aber mit der Bedeutung des Spiels. Im Play-Off gibt es häufig sehr enge Partien, in denen es wesentlicher ist, wer in den entscheidenden Momenten zuschlagen kann als wer Heimvorteil hat. Auch bei großen Turnieren wie den Weltmeisterschaften ist der Heimvorteil nicht immer wesentlich. Technisch gesehen sind dann alle anderen Nationalmannschaften Road Teams, aber die Bedeutung ist so hoch und der Druck auf das Heimteam so stark, dass der Heimvorteil eher zur Belastung wird als zur Stärkung der eigenen Leistung.

Feldspieler

Feldspieler im Eishockeyspiel

Alle Spieler mit Ausnahme des Torwarts

Die Mannschaft im Eishockeyspiel wird mit den unterschiedlichsten Definitionen ausgestattet, wobei es Verteidigungspaare, Angriffslinien, den Torwart und auch als Begriff die Feldspieler gibt. Je nach Situation werden diese Begriffe und Definitionen auch bei Live-Übertragungen und Zusammenfassungen im Fernsehen und in den Radiostationen verwendet.

Was ist ein Feldspieler im Eishockey?

Feldspieler ist im Eishockeyspiel ist ein Begriff, der die gesamte Mannschaft auf dem Eis meint - mit Ausnahme des Torwarts. Jener ist auch der einzige, der stets am Eis präsent ist, während Verteidiger und Angriffsspieler ausgewechselt werden. Und diese Auswechslung findet während des Spiels schnell und für ein kurzes Intervall statt und wird bewusst durchgeführt, wenn es zu einer Situation wie einem Überzahl- oder Unterzahlspiel kommt.

Beim Überzahlspiel wird man die Feldspieler auswählen, die besonders torgefährlich sind und bei einem Unterzahlspiele jene, die im Penaltykilling ausgezeichnet agieren können. Somit kann es sein, dass sämtliche Feldspieler, die aktuell noch am Eis standen, ausgetauscht werden gegen jene Akteure, die nun für den Erfolg sorgen sollen. Feldspieler ist somit ein zusammenfassender Begriff, mit dem schnell dokumentiert ist, dass alle fünf Spieler (oder drei bzw. vier bei Unterzahl) durch ihre Kollegen ausgewechselt wurden.

Aber man bezeichnet mit dem Begriff Feldspieler auch bei der Präsentation des Kaders jeder Mannschaft für das Spiel jene Leute, die von der ersten bis zur vierten Linie für die Position in der Verteidigung oder im Angriff vorgesehen sind. Die Torhüter bleiben stets an ihrem Arbeitsplatz, die Feldspieler können hingegen auch in der Position verändert werden. Ein offensiver Verteidiger kann im Bedarfsfall auch für den Angriff eingesetzt werden, ein Angreifer umgekehrt auch als Verteidiger, wenn es zu einem personellen Engpass kommen sollte.

Enforcer oder Goon

Enforcer oder Goon im Eishockeyspiel

Gut geschützt und doch aktiv

Im Eishockey ist der Torhüter mit der Aufgabe betraut, die gegnerischen Schüsse zu entschärfen, sodass man keine Tore erhält und siegreich das Eis verlassen kann. Da diese mit dem Puck geschossen werden und mit Geschwindigkeiten jenseits der 100 km/h herangeflogen kommen, braucht der Torhüter einen besonderen Schutz.

Was ist ein Enforcer oder Goon im Eishockeyspiel

Vielfach werden Spieler ausgewählt, die besondere Fähigkeiten haben, sei es beim Tore schießen oder beim Spielaufbau, in der Verteidigung oder durch gute Reflexe als Torhüter. Es gibt aber auch Spieler, die technisch nicht so geeignet sind, aber sie sind groß und stark und die setzt man dann gerne als Enforcer ein, wobei sie auch als Goon bezeichnet werden. Die Hauptaufgabe für solche Spieler besteht vor allem darin, dass sie sich die gefährlichen Gegenspieler zum Ziel machen. Sie provozieren sie, führen harte Checks aus und sie lassen keine Gelegenheit aus, um diese Spieler an ihren Aktionen zu behindern.

Damit ist ein defensiver Zug verbunden, der das Ziel hat, die gegnerische Mannschaft einzuschränken. Wenn ihre wichtigsten Spieler sich nicht entfalten können, kann die ganze Mannschaft nicht so viele offensive Aktionen durchführen und ist weniger gefährlich. Es ist keine sehr feine Strategie, aber eine, die durchaus Anwendung findet.

Enforcer ist der Spieler für's Grobe

Neben der ursächlichen Aufgabe, einen Spieler in seinen Aktionen zu behindern, gibt es auch die Theorie der härteren Gangart. Wenn das Provozieren nicht funktioniert, werden regelwidrige Aktionen ausprobiert und da riskiert man schon einmal zwei Minuten auf der Strafbank, wenn man dadurch dem Gegenspieler Respekt einflößt und er nicht mehr so frei spielen kann, wie er das eigentlich normalerweise zeigen würde. Auch das ist ein Weg. Man kann das noch steigern, indem man Schlägereien beginnt. Das ist dann die höchste Stufe der Provokation und dient dazu, den Spielfluss des Gegners abzustellen. Liegt man hinten und der Gegner greift unentwegt an, kann eine nette Schlägerei dazu dienen, dass man sich selbst erfängt, während der Gegner seinen Angriffselan verliert, bis die Schlägerei beendet ist.